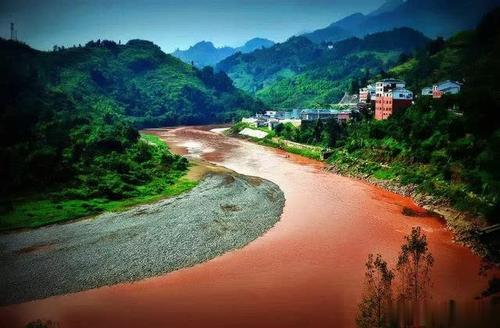

地图上的赤水河,在古代叫赤虺(huǐ)河。这里是一个狭长山谷地带,地形复杂,山势险峻。一夫当关,万夫难开。自古乃兵家必争之地。刘邦和项羽曾在此多次交锋。项羽是楚国贵族后裔,力可拔山,气能盖世,手下将士高大威猛,英勇善战,多次打得小流氓出身的刘邦丢盔卸甲,狼狈逃窜。好在刘邦工于心计,善于笼络人心,手下谋士神机妙算,常使刘邦金蝉脱壳,化险为夷。项羽最后四面楚歌,泪别虞姬,自刎乌江。刘邦能够黄袍加身,君临天下,靠的就是萧何、张良、韩信、陈平等人的智慧和勇武。至于后来的鸟尽弓藏,兔死狗烹,历史自有另一番评说。

话说某日,天边的云彩暗淡下来,夜幕降临,风雪交加,刘邦和项羽再次在赤虺河峡谷相遇。项羽金戈铁马,大兵压境,手下将士士气高涨,杀声震天。如此景象,刘邦心惊胆战,面如土色,命悬一线,多亏萧何的锦囊妙计,才得以苟延残喘。但由于双方实力悬殊,加上天寒地冻,将士瑟瑟发抖,战斗力大打折扣。眼看着刘邦就要油尽灯枯,奄奄一息,当年那句“大丈夫生当如此”的豪语,瞬间就要成为千古笑谈。

就在此时,土著的濮人运来一批当地所酿的酒。据说当地人经常喝这种酒,身强体壮,不怕冷风飞雪,不怕天寒地冻。为了驱寒,萧何立即命众将士分饮。片刻之后,饮酒的士兵无不觉得热血沸腾,浑身是劲,感觉身轻如燕,心旷神怡,仿佛已经忘记自己正置身于危险的山地,要面对的是不可一世的西楚霸王。

双方交战时,刘邦手下的将士们,一个个像吃了熊心豹子胆,斗志昂扬,彪悍骁勇。几个回合下来,项羽和他的残部就在冰天雪地中大败而逃。其实,在刘邦将士喝了那些酒之后,这场恶仗胜负已判。寒冷,让项羽军队的战斗力丧失殆尽。

庆功宴上,刘邦在激动欣喜之余,百思不得其解。论队伍的阵势,和项羽比起来,孰强孰弱,刘邦自然是心如明镜。而投奔刘邦的濮人士兵,其貌不扬,身材矮小。纵使手下有萧何等谋士,但力量对比如此悬殊,纵有十个萧何,恐怕也是凶多吉少。而那天晚上,刘邦的队伍如有神助,竟然打败了项羽。刘邦找来萧何,听萧何说书般一番讲析后,刘邦连连惊叹——妙哉!妙哉!在风雪中作战,竟是因酒而胜。于是他对萧何说: “赶快查清濮人之酒的来龙去脉,孤要见识见识。”萧何辗转腾挪,袖里吞金,没几天工夫,就查明了濮人之酒的渊源。

原来,当地的人称此酒为“神水”,喝了能提神壮胆,祛邪除病。那晚,士兵们就是喝了这种“神水”,才打败了项羽的。刘邦听了,觉得很神奇,难道真是因为这“神水”帮他打败了项羽?如是这样,那真是天助我也!刘邦便命萧何拿来一坛“神水”,只见这

“神水”倒入碗中,清澈见底,看不出其中有何奥妙。 “神水”神在何处?举碗之前,刘邦还不停惊疑。一碗下肚,刘邦顿时觉得唇齿间清香弥漫,神清气爽,仿若梦幻。自此后,刘邦每天都要畅饮几碗“神水”,这酒让他胃口大开,精神爽快,浑身是劲。他终于明白,打败项羽,这“神水”功不可没。这“神水”,就是当地人用赤水河酿造的一种酒,名叫枸酱酒。

一个小亭长,最后当了皇帝,成了汉高祖,当然不是几碗“神水”,就可以了事。但在中国,无数的民间传说中隐藏着历史的真相。在历史上,我们可以找到这样的记载——贵州境内有一条河,古称赤虺河,后为赤水河。当地人世世代代都会酿一种酒,叫做枸酱酒。可惜由于长期的闭塞,这块宝地一直不为人知,而当地酿的枸酱酒也一直没有外地人喝过。直到刘邦在这里打败项羽,当地的枸酱酒才让外地人喝到。从此之后,枸酱酒的美名远扬千里,成为了家喻户晓的美酒。而这枸酱酒,就是后来的国酒茅台。

茅台究竟有多少年的历史,历来考证颇多。 “尤物移人付酒杯,荔枝滩上瘴烟开。汉家枸酱知何物,赚得唐蒙绍(xí)部来。” 这是清代道光年间仁怀直隶厅同知陈熙晋留下的诗句,叙述的是《史记》记载的茅台酿酒的史实。

相传,在大禹治水时,赤水河因两岸土壤多呈紫红色而称为红水河,古又称大涉河、安乐水,后改称赤虺河,再后称赤水河。红水河两岸居住着土著居民——濮人。从《史记·西南夷列传》可看出,濮人属大夜郎国,在当时西南诸氏族中文明程度较高,生产力较发达,尤其善酿酒。但这仅是传说而已,真正有史可查的是汉代司马迁《史记》中的记载。

汉武帝时,派遣番阳令唐蒙出使南越,在禹州(今广州市)品尝了一种香甜可口的“枸酱酒”,便向周围人打听,得到的回答是“道西北牂舸(zāng kē)江广数里,出番禹城下”(现黔北遵义一带古属牂舸郡),由此得知这美味的名酒来自于大涉水(今赤水河)流域之“古鳛部”。唐蒙回到长安后,将这一情况报告了汉武帝刘彻,并将枸酱酒献上,汉武帝饮后大加赞赏定为贡品。

建元六年(公元前135年),唐蒙出使夜郎,途中首先到达“绍部”(《史记》称之为“夜郎小邑”)。 对于唐蒙此次到“鳛部”,奉旨拓夷道,有两种说法:一说是与汉武帝对唐蒙进献的“枸酱”赞赏曰“甘美之”有关,一说则称这位中郎将怀念“枸酱”美酒,故特意取道仁怀。

赤水河旧时曾有“鲴部水”之称,鳛部是春秋战国时期南夷君长国之一,现与茅台毗邻的习水县之名便由此而来。经考证,“枸酱”是当时仁怀一带用水果加入粮食经发酵而酿制的一种名酒。

到了唐宋,仁怀已能酿制全国闻名的大曲酒(真正的白酒)。北宋诗人黄庭坚在往广西宣州赴任途中饮到“牂舸酒”后,发出“殊可饮”的赞叹。

到了元、明时期,茅台地区已出现了“回沙”工艺,正规酿酒作坊在杨柳湾一带陆续兴建。

清初,茅台回沙酱香酒已逐渐定型。康熙四十二年(1704年),“茅春”、 “茅台烧春”、“回沙茅台”等已成为西南市场的佼佼者。清咸丰《黔语》中载“茅台村隶仁怀县,滨河人善酿,名茅台春,极清冽。”

到道光年间(1840年左右),茅台地区酒的产量已达170吨,达到我国酿酒史上首屈一指的规模,此时的茅台酒在世人眼中,已是“风来隔壁三家醉,雨过开瓶十里香”。

在我国历史典籍中,自清朝始对茅台酒有明确的说法。清郑珍、莫友芝所纂《遵义府志》载:“茅台酒,仁怀城西茅台村制酒,黔省称第一,其用料纯高梁者上,用杂粮者次之。制酒,煮料和曲即纳入地窖中,弥月出窖烤之,其曲用小麦,谓之白水曲,黔人通称大曲酒,一曰‘茅台烧’。仁怀地瘠民贫。仁怀烧房不下二十家,所费山粮不下二万石,青黄不接之时,米价昂贵,民困于此食,职此故也。”

清咸丰初吴振或在《黔语》中称: “南酒道远,价高至不易得,寻常沽贯皆烧春也。茅台村隶仁怀县。滨河土人善酿,名‘茅台春’,极清冽……

清同治时遵义府学庠(xiáng)生卢郁芷,系贵州仁怀冠英乡人,平生纵情山水,甚喜饮酒咏诗。他寓居仁怀县城时有一首竹枝词写茅台酒,极富韵味和意境:

茅台香醇酽如油,三五呼朋买小舟。

醉倒绿波人不觉,老渔唤醒月斜钩。

茅台、轻舟、挚友、绿波、渔翁、残月,寥寥数语,把茅台酒的甘醇芳郁、饮之,隋趣,以及醉后可掬之态,与绿水青山、轻舟残月融为一体,这是何等和谐而优美的饮酒图!据介绍,卢郁芷最爱喝茅台酒,每次出门总要随身带着酒瓶,尽兴尽欢后,便开始吟诗作赋。如果没有喝酒,反而一句诗也写不出来。这可能就是茅台酒带来的灵感吧。近代文人墨客,饮用茅台之后,便不由得诗兴大发,留下不少传世之作,在此不一一列举。但是茅台酒的故事,并未结束......